|

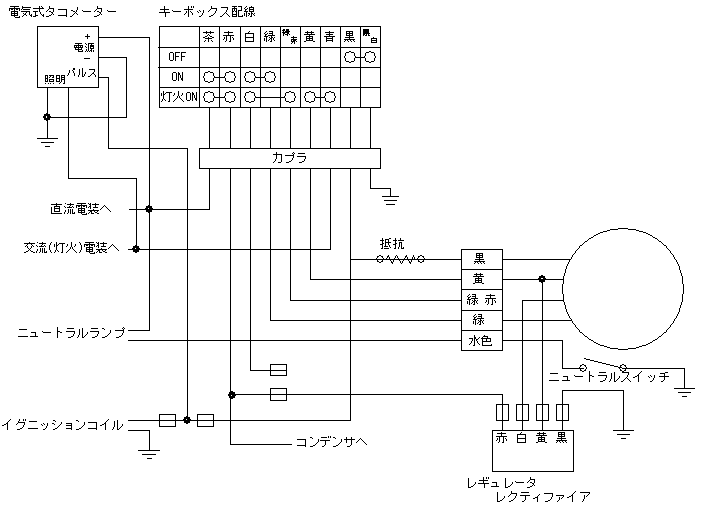

ノーマルレクティファイアの赤につながる線が途中から緑になってますが赤に見立ててください。ジェネレータから来た黄からは枝線をのばして1本をレギュレータに、1本をハーネスに戻してます。アースはしっかり取らないとレギュレーターがパンクする予感です。

この接続でキーボックスの白→緑、白→緑/赤の配線は無効になってます。

当初キーボックスの接続配線の変更を考えていましたが、この配線ならジェネレータからのコネクター周りを触るだけで済む事がわかります。キーボックスのOFFの時、黒はイグニッションコイルへ行く線の枝線で黒/白のアースへつながれることで無効化され

ています。

この配線での緑/赤を緑に置き換えれば374でも通用するでしょうし、コネクタが無い分楽そうです。

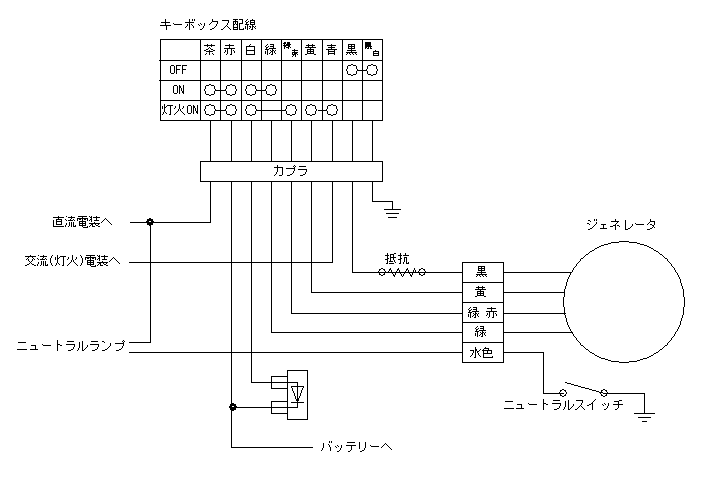

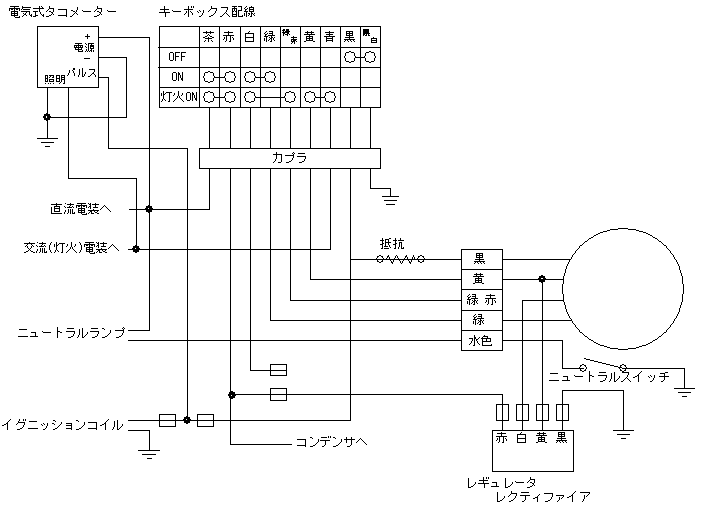

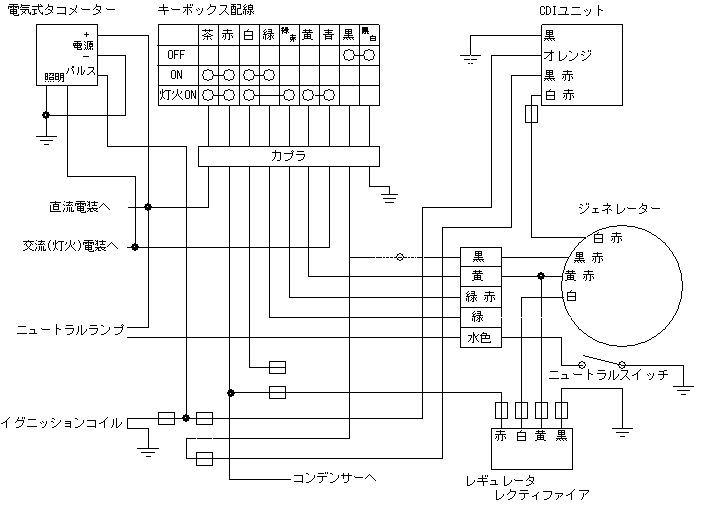

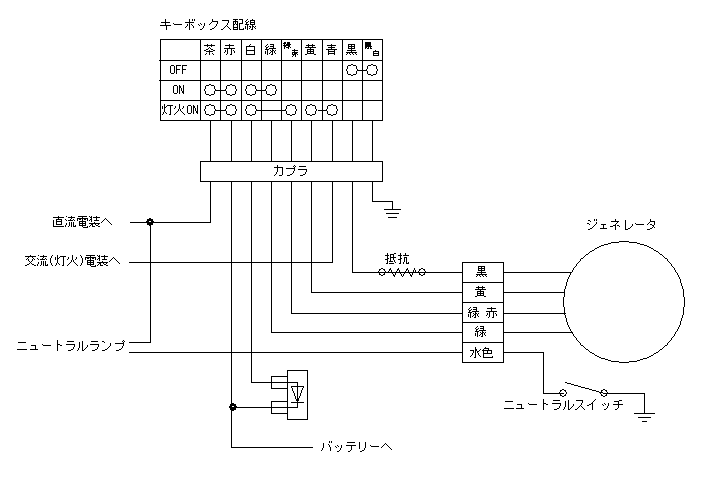

配線図

ノーマル

12V+電気式タコメーター

バッテリーレス

って言うかレスもなにももう要らないんですが、たいした役割はしない‥と言えどもニュートラルランプやウインカーの反応が微妙に良くなるのでコンデンサーを装着します。

コンデンサーのマイナスをアースに、プラスをプラスに、ってただそんだけ。コンデンサのパンクを恐れてヒューズ付けてます。12Vの。コンデンサは35V6800mFのものを使いました。コンデンサすら買うのを惜しんだ訳ではないけど、オーディオだか電子レンジだかからもぎ取ったものです。そうでもなければわざわざこんなの付けない??。

バッテリー点火車には必ず必要。

それとウインカーの球やリレーは6Vのまま使ってます。20V流れても大丈夫だったんだから大丈夫!?切れてから用意したって遅くはないし。それにバイメタル式?のウインカーリレーは味がある???。

半波整流の為回転をあげないと電圧は弱いです、次は全波整流に挑戦か?!やらないって。

大型車?などはダイオードを1相あたり2つ使いふつーに全波整流です。きっと。

現在は35V6800mfを2個直列に繋いでます。ちょっと良くなっただけ。並列だと違うかな?。12V用ウインカーリレーは、かなり発電しないと点滅せず、さらに「ジーーーッ」とリレーが音を立ててうるさい。ノーマルで充分なような。ウインカーの球は12Vでいけるが、ワット数の小さいものが良い。アイドルでも電気式タコメーターが動作しますが、ウインカーを灯けるとX。リレーはかなり電気を食うようだ。060219

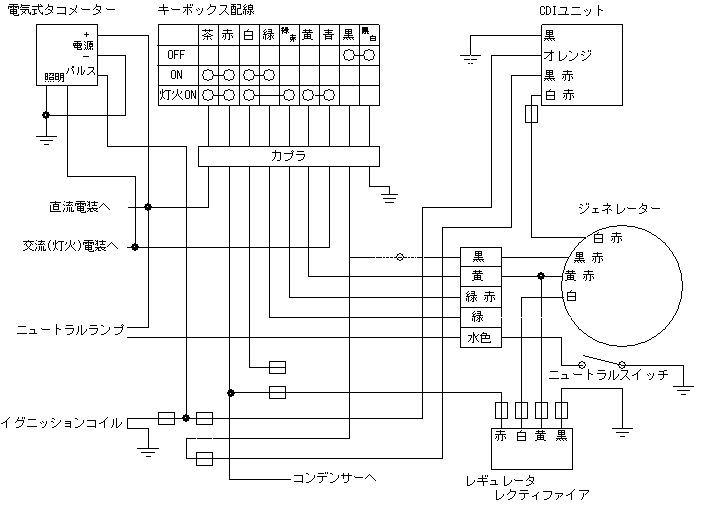

ミニトレにCDI

CDIはいいねぇ、人類の生み出した文化の極みだよ。YSR80のジェネレータ一式とフォーゲルかなんかのCDIユニット、ちと古いミントだかジョグだかのイグニッションコイルを使用。YSR50や最近の50ccのCDIは配線が多くて訳が分からんし、ユニットの動作用に電気を引いている。とすると確実な12Vが必要だったりするとまずいのだ。その点このCDIユニットは、コイルで起きた電気とパルスをぶち込めば良いだけで、ヘッドライトやウィンカーが何ボルトで動いてようと関係ないのだ。あれ写真が無い。

YSRのジェネレーターからの線は6本。

| 4Pカプラ |

黄/赤 |

交流灯火用電源(おそらく)ミニトレの黄に相当 |

| 白 |

直流電装用電源(おそらく)ミニトレの緑/赤に相当 |

| 水色 |

ニュートラルランプ |

| 黒 |

ピックアップに繋がってたけど放置 |

| メスギボシ |

白/赤 |

ピックアップ |

| 黒/赤 |

点火用電源 |

YSRの純正の配線がわからない。素組みで点火するが、一体どうやってカットするか‥。エンジンの止め方が問題。ミニトレ(2A4)はポイントで規制された点火用電気がキーOFFの時アースする事で点火カットしている。はじめはピックアップに繋がっている黒を、黒/白に結線することでパルス無効になるのでは、と思ったが、見当違い。

次にCDIユニットから出ているオレンジ、イグニッションコイルに繋がるやつ、をCDI→ハーネス黒/白→イグニッションコイルと流して見た。結果、鳴かず飛ばず。

次に点火用電源の黒/赤を→ハーネス黒/白→CDIユニットとして見た。結果、天は我を見放したか。

おかしかないか?、黒/白はただキーボックスを経由しているだけだ、ドロップする訳もない。と思ったら、なんだかな〜、抵抗が噛んでいた。何の為なのか。キーボックスのスイッチでアークしないためだろうか?なんだろうか。

抵抗をとっぱらったら、オレンジだろうと、黒/赤だろうと点火カットOK。さて次は、どちらが安全かの問題。CDIユニットの構造がわからん、出力のオレンジをカットの時アースしてユニットがパンクしやしないか。だったら黒/赤をアースしたほうが、CDIユニットから見れば「あ〜電気こねぇ」だろ。ならばこっちの方が安全だろう、と予測した。

その他、似たような形のグレーのイグニッションコイルは、ステーを削らないと付かない。配線が12V化も含めて、ややこしくのたくっている。そのうち綺麗に結線しよう。きっとトラブルまでやらないだろうが。体感的なすごさはないが、7000回転のパワーバンドに入ってから1万付近迄の伸び、トルク感が良くなった。

ウインカーリレーはお引越し。ゴムで吊るしてある黒い四角いのがCDIユニット。

12V+CDI+電気式タコメーター

電気式タコメータ

現在付けているのは何年式かわからないけど、TZR250かなんかのタコメータです。一応直流系も12V出ているので(3000回転以上)、動作には問題ありません。本当はバッテリーを積むとバッチリなんだけど、そこはそれ、気にしない。ウインカーを点滅させると、タコメータの針もぴっこんぴっこん踊りますよ。

電源は直流から、パルス線はハイテンションコードに巻きつけるのも試しましたがダメでしたので、イグニッションコイルへ行く線に枝を作って接続。ポイント式、CDI式にかかわらず動いてます。

YZ80に発電機

空冷YZ80の1T0迄はエンジンアッセンブリで完全ポン付け、オイルポンプ稼働、シリンダーもポン付け可能です、だそうです。ここからが微妙にあやしいところですが、2J5はミニトレ系のジェネレータ移植可能で、2X6、3R1になるとインナーローターでジェネレータ移植不可のようです。

ま、そんな事も知らずに、2X6のエンジンを手に入れ、喜んで帰ったもののジェネレータで壁にぶつかりそのまま放置してはや1年。金になるうちにヤフオクで売り払おう!という考えも浮かびつつも、ミニトレ乗りたるものAT1のエンジン云々の前に空冷YZ80を搭載するのが正道だ!という閃きがこの作業にわたしを向かわせるのでした。

まず、ローターですが、クランクのテーパーが行く手を遮る。テーパーの角度自体はミニトレのものと変わりませんが、軸径が違います。続いてステータベースの取り付き座面が、インナーロータの都合上外側に高くなっています。アウターロータで回すには都合の悪い条件が重なります。

ヤフオクでいろいろ睨んでいたのですが、どうやらJOGのものが合いそうで、実際にあわせるとぴったりです。ステータも星型で発電力に期待が持てそうです。ピックアップコイルの問題もありながら、なんせステータとアウターロータのセットで1500円ですから、行けるところまでやってみる事にしました。(調べるとWR250のステータ、ロータ買うと5万円します)

問題点1 ステータベースの座面高さ

2J5までのアウターロータタイプのベース取り付け用のブロックは残っていて、きちんと加工できるならインナーロータ用のブロックを切削して掘り下げるのも手ですが、ハンドグラインダーとリューターしか無い以上そこまでの加工精度はどうやってもひっくり返っても確保できないので、クランクケース側は加工しません。

在り合せでベースを作成し、見当を付けます。ステーターベースの座面で数ミリ奥へ引っ込ませているのですが、それでもエキサイタコイルがアウターロータのリベットと干渉しています。

そこでステータ座面を6mm奥へ追いやる図面を描いて、近所の金属加工屋さんにベースの原型を作ってもらいます。

これで出来上がりでは無く、部分的に削らなければ収まりません。加工費を安く上げるため、ネジ穴、エキサイタコイルの逃げは自分で開けましたが、単品4500円で作ってもらえました。

問題点2 ピックアップの配置

JOGのジェネレータはロータの外側にピックアップがありますが、そのピックアップを配置するスペースがありません!これをどうするかという問題があります。

ネットで見ていて、一番薄そうなTW200のピックアップを取り寄せましたが、それでもキツイ!!

仮に収まっても、この先の点火時期合わせで、自由度が取れないのでボツです。ならば‥自作あるのみ!!

ピックアップコイルの作成

まずピックアップコイルのコアを作成。板状の強力マグネットはちょっと古いハードディスクをばらしたときに出てきたものを使用しています。ジャンクパーツに感謝!皮膜銅線には最初0.1mmほどのものを使いましたが、電圧は上がりますが電流が足りませんでした(0.2V、2Aくらい)。TW200のピックアップにマグネットを付けたり離したりすると、だいたい1.2V、1.2Aくらいの出力です。分解したJOGのピックアップコイルでは約0.05mmの皮膜銅線が使われていて、太さは電圧を、巻き量が電流を上げるそうなのでやはり細めの線を長く巻く必要があります。

0.05mm〜!!と叫びながら日本橋を探しますが、あっても0.1mmでした。ネット通販では一件見付かったのですが、約4500円くらいで量もあり、今回の為だけに買うのは勿体無い話です。そこでジャンク屋でリレーを何個か買ってきて分解しました。200Vのものはとても細く、0.01?くらいで、手でちょっと引っ張るだけで切れ、とても手で巻ける代物ではありません。次にばらした24Vのコイルがちょうど0.05〜0.06mmくらいなのでこいつを巻くことにしました。とことんジャンク

、栄光あれ!

完成。ううっ、感激です。コイルの芯側を作成したピックアップベースに半田付けしてアース。外側を太目の銅線に半田付けして電極を作り、テープを巻いた後エポキシ接着剤で固めました。TW200のコイルと比べてもかなり薄くなりました。我流計測の結果、出力は少々低く、約0.9V、0.9Aです。CDIユニットが反応してくれればいいのですが‥。

装着はバッチリ。点火テストも難なくクリアしました!わーいわーい!!

CDIユニットにデイトナ製のDIO用のものを使用。

この時点で点火時期は‥約BTDC0度!盛んにアフターファイヤーを連発します。点火用マグネットが約60度にわたって貼られているので、こいつを半分にすればBTDC30度になりますね。調整幅で、だいたい15度から30度くらいで調整できるようにする予定です。YZ80の標準も30度くらいでしょうか?きちんと調べなければいけませんが、これは後日タイミングライトが完成してから。

※2006.11.27訂正 この状態での点火時期は上死点後約15度でした。点火用マグネットの右側を15度切り落とした状態で上死点前0度です。アウターローターのリベットを外し(60度間隔で止まっています)、左にひとつ分ずらすと標準の点火用マグネットで上死点前約30度になるので、その位置を最大進角にあわせればよい事になります。

タイミングライト

いくら位するかネットで見ていたら、簡単に作れるようなので作りました。

ちょっと分かりづらいですが、カメラのストロボユニットに、サイリスタを付け、コンデンサの容量を小さくしたものです。ここまでは簡単でしたが、実際にゲートに取り付けた線をハイテンションコードに巻き付けても始動時のみ発光し、後はうんともすんとも。失敗かと思いましたが、線を巻きつけずに少し離したらちゃんと発光しました。う〜ん。めんどくさいので洗濯バサミでちょうど良い距離に持って行くことにしようかな。信号が強すぎるのか?5mΩのダイオードを抵抗代わりに付けてやると、近づけても大丈夫になりましたが、ハイテンションコードを挟むとダメ。触れるくらいならOK。結構微妙です。

サイリスタって面白いな!

CDIユニットの作成

これもネットでの拾い物です。えらいのは実践して公開している方々で、わたしゃただの真似し〜です。

取り合えず図面どおり組んでみて、ミニトレに装着しますが火が飛びません。コンデンサの一方をアースすると点火するので、トリガー回路に問題があるようです。ミニトレに装着しているYSRのCDIはピックアップが内側にあり、ローターのマグネットが強いためかキックで約2V発電します。サイリスタのゲートとアースで計ると電気が来ていません。ピックアップコイルから最初のダイオード、次の330Ωの抵抗までは1V以上来ていて、結線はされていますが、どこかで消えてしまいます。もう面倒くさいので並列されたコンデンサ、抵抗、アースされたコンデンサ2個、1KΩの抵抗1個すっとばして、ゲート手前の3Vのツェナダイオードに短絡させました。

おおっ、動くじゃないか!ぶるるるっるるん。

この後YZの方で試すと、動きませんでした。ううっ。サイリスタに東芝の「SF8JZ47」を使いましたが、ゲートを開けるための最低電流が1Vのようで、電流が足りないのです。そこで「SF5JZ42」(最低電流0.8V)に付け替え、無事点火を確認しました。短絡させたままではまずそうなので、ピックアップ→ダイオード→33μF100V-22KΩ(並列)→330Ω(ゲート、カソード間)→3Vのツェナダイオード→ゲートとしました。が、いくつかコンデンサ省いちゃってるので、高回転とかでノイズが出たりするかも。問題出たら勉強して対応しましょう!

Top |